Astronauti come in un videogioco sparatutto. Costretti a spostare l’astronave su e giù per evitare l’impatto con i “nemici”. Solo che non siamo in uno dei livelli di Battlezone, Asteroids o qualche altro arcade game d’annata. Qui è tutto vero: succede a 400 chilometri sopra le nostre teste, a bordo della Stazione spaziale internazionale. E succede pure piuttosto spesso: «Di manovre evasive, in inglese collision avoidance maneuver», conferma Claudio Portelli, ingegnere dell’Agenzia spaziale italiana ed esperto in detriti spaziali, «sulla Stazione spaziale ne vengono effettuate tre o quattro all’anno». Ma quel che è peggio è che il “nemico” principale siamo noi. O meglio: la spazzatura che producono i nostri satelliti artificiali quando vanno in frantumi.

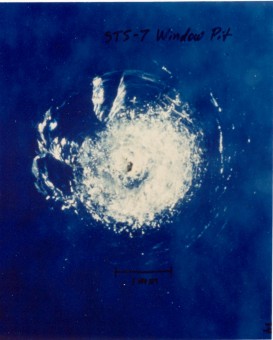

Come nel caso della DAM (debris avoidance maneuver) avvenuta alle 04:36 ora italiana del 2 aprile scorso: annunciata sul web della NASA e subito rimbalzata su Twitter («ISS to Perform Engine Burn to Avoid Orbital Debris»), a renderla necessaria è stato il potenziale rischio d’impatto con “l’oggetto 34443”. Vale a dire, un frammento residuo della collisione avvenuta nel febbraio 2009 fra uno dei satelliti commerciali della costellazione Iridium e il satellite russo per telecomunicazioni Cosmos 2251. E, a differenza d’un videogioco, per cambiare rotta non è bastato un tocco sulla tastiera, o una leggera pressione sul joystick. C’è voluta la spinta di ben tre “assistenti”: la capsula Progress e il modulo di servizio russi da una parte, e l’orbit correction system del modulo ATV-2 dell’ESA dall’altra. Tre minuti e 18 secondi d’accensione motori per mettere l’ISS e il suo equipaggio – del quale fa parte anche l’astronauta ESA Paolo Nespoli, a bordo della Stazione dal 17 dicembre scorso – al sicuro. «Uno spostamento minimo. L’importante è far sì che l’ISS e il detrito», spiega Portelli, «non corrano alcun rischio di collisione». E il rischio c’era tutto: stando alle stime del sistema americano di tracking dei detriti, senza alcun tipo d’intervento il temutissimo “oggetto 34443” sarebbe sfrecciato, alla velocità folle di 28mila chilometri all’ora, a poco più di 10 chilometri dalla ISS. «Non esiste sulla Terra nessun proiettile che raggiunga velocità simili. Velocità alle quali anche un oggetto di appena uno o due centimetri di diametro è in grado di perforare qualsiasi corazza protettiva», osserva Portelli.

Come difendersi? Scansandosi, certo, come ha fatto la Stazione spaziale. Ma per spostarsi in tempo occorre avere una mappa aggiornata e dettagliata di tutti questi proiettili vaganti. O perlomeno di tutti quelli abbastanza grandi da causare danni. Sono un numero impressionante: la sola Space Surveillance Network del Dipartimento della Difesa americano ne ha in catalogo quasi 20mila. E purtroppo, sapere che esistono non basta. La loro orbita non è semplice da tracciare, specie per i più piccoli, al punto che, con i mezzi attuali, spesso si riesce a determinare la necessità o meno d’una manovra d’evitamento solo attorno alle 24-48 ore prima del momento del potenziale impatto.

Esperti di detriti spaziali al Radiotelescopio di Medicina (BO). In primo piano da sinistra: N. Bobrinsky (ESA), C. Portelli (ASI) e S. Montebugnoli (INAF)

Ora l’ESA, l’Agenzia spaziale europea, sta pensando d’affiancare il sistema Usa con una rete di rilevamento tutta europea. «Il sistema si chiama Space Situational Awareness», dice Portelli, che è il delegato italiano per seguire il board delle attività del programma. «È partito attorno al 2008, e la fase preparatoria durerà fino al 2012. Abbiamo già fatto un censimento delle strutture europee che possono cominciare a contribuire al riempimento del catalogo. E alcune si trovano proprio in Italia: a Medicina, vicino a Bologna, e a Noto, dove sorgono i radiotelescopi dell’Istituto di Radioastronomia dell’INAF. Potrebbero essere adeguati a un servizio di sorveglianza dello spazio. Una sperimentazione è già stata avviata, con un contratto dell’Agenzia spaziale italiana, per rilevare oggetti con dimensioni fino a 3 centimetri: abbiamo capacità ottime, insomma».

E la NASA, nel frattempo, sta pure prendendo in considerazione la possibilità di polverizzare i detriti con un raggio laser. Come in un videogioco sparatutto. Appunto.

Per saperne di più: ascolta l’intervista integrale di Media INAF a Claudio Portelli