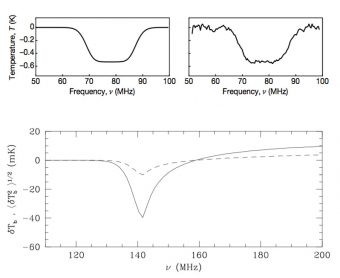

Nei riquadri in alto, il grafico che mostra l’effetto della riga d’assorbimento dell’idrogeno osservato da Edges sulla radiazione cosmica di fondo all’epoca della fine dell’era oscura (fonte: Judd D. Bowman et al., Nature 2018). In basso, il segnale previsto nel 2000 da Paolo Tozzi et al. (fonte: Apj)

Depressione, avvallamento, morso. Chiamatela come volete, ma quella porzione del grafico compresa grosso modo fra i 70 e i 90 MHz, là dove la linea della temperatura di brillanza s’abbassa di quasi mezzo grado, se sarà confermata, è destinata a rimanere nei libri di scienza: è l’impronta della luce delle prime stelle. Stiamo parlando dell’articolo pubblicato la settimana scorsa su Nature, poi ripreso sui giornali di tutto il mondo, sulla riga d’assorbimento dell’idrogeno primordiale rilevata nello spettro della radiazione cosmica di fondo. Una misura che permette di datare con precisione la fine dell’era oscura dell’universo: 180 milioni di anni dopo il Big Bang. Un risultato enorme, inseguito da tempo, ma difficilissimo da conseguire. Un risultato che ha stupito la comunità astrofisica.

Non tutta, però. Per qualcuno, la prima impressione è stata quella d’un déjà vu. O meglio, déjà prévu: quattro scienziati, infatti, quella “tacca” nello spettro del fondo cosmico l’avevano prevista. Più o meno lì dove è ora stata effettivamente trovata. È tutto in un articolo pubblicato il 10 gennaio del 2000 su The Astrophysical Journal, intitolato “Radio Signatures of H I at High Redshift: Mapping the End of the Dark Ages” e firmato, nell’ordine, da Paolo Tozzi, Piero Madau, Avery Meiksin e – leggenda nella leggenda – niente meno che Sir Martin J. Rees, astronomo reale e presidente della Royal Society.

Paolo Tozzi, il primo autore di quello studio, oggi è uno scienziato che lavora prevalentemente nell’ambito dell’astrofisica X all’Inaf di Arcetri. Vent’anni fa, però, giunto a Baltimora fresco di dottorato, per un po’ di tempo si trovò a occuparsi di altro. «Era il 1998, avevo 29 anni, e avevo lasciato l’Italia per andare allo Space Telescope e iniziare un lavoro con Piero Madau su un argomento per me completamente nuovo: l’idrogeno primordiale», ricorda oggi Tozzi a Media Inaf ripensando a quel paper d’allora. «Che vuol dire tutto, perché a quell’epoca antica nell’universo – alla fine della dark age – non c’erano strutture, non c’era niente, c’erano solo materia oscura e barioni (e quindi prevalentemente idrogeno) distribuiti in modo omogeneo e immersi nella radiazione cosmica di fondo, e niente più. Ma sapevamo bene che l’idrogeno, dal punto di vista astronomico, può emettere attraverso la sua radiazione a 21 cm, e ci chiedevamo come fosse possibile stanarlo attraverso questo canale osservativo ben noto, un argomento su cui il gruppo di Piero Madau aveva già pubblicato alcuni lavori».

Paolo Tozzi, astrofisico all’Inaf di Arcetri, primo autore dello studio pubblicato nel 2000 su Apj sulla firma dell’idrogeno ad alto redshift

Perché era così difficile da vedere, questa radiazione?

«Il problema è che all’epoca della dark age, non essendoci nulla se non una distribuzione uniforme, tutto era immerso in un bagno termico che rendeva l’intero universo d’un solo “colore”, uniforme, senza alcun segnale che rivelasse la presenza della materia diffusa. Allora cominciammo a ragionare su come l’idrogeno potesse rendersi visibile – se osservato nella frequenza a 21 cm emessa all’epoca, dunque osservabile oggi a frequenze molto più basse – quando comparivano le prime sorgenti. E mi ricordo che facemmo questo grafico, che poi divenne molto popolare, che mostrava la traccia lasciata dal doppio passaggio del gas, avvenuto all’epoca, prima dalla temperatura del fondo al freddo, poi dal freddo al caldo. Questo passaggio lasciava impresso nella radiazione cosmica di fondo, se uno l’avesse osservata a quelle frequenze, proprio questo segnale, che è come una specie di pugnalata. Molto piccola, perché alla fine il segnale era molto piccolo, però era come se ci fosse una specie di tacca, impressa in questa radiazione: un’incisione che poi spariva subito. La tacca delle prime stelle».

Il segnale da cercare.

«Già. Questa cosa ci piacque moltissimo, abbiamo fatto questo grafico, poi il campo si è evoluto, le previsioni successive si sono basate su modelli molto più elaborati e complessi, ma essenzialmente la conclusione rimane quella: nella radiazione cosmica di fondo, se uno guarda lo spettro, si doveva intravedere questa “tacca” legata alle prime stelle. E la si doveva trovare ovunque nel cielo».

E infatti… Vi è toccato attendere una ventina d’anni, ma la mattina di giovedì 1 marzo 2018 quella tacca ve la siete ritrovata su Nature, nell’articolo di Judd Bowman e colleghi.

«Proprio così. E l’avrebbero vista con uno strumento di una semplicità disarmante. Se uno guarda una foto delle antenne di Edges, dicevamo scherzando fra colleghi, sembrano due tavolini da the messi su una griglia di metallo in mezzo al deserto. Ed effettivamente è più o meno così. Certo, dietro c’è l’enorme complessità richiesta nel trattare il segnale, analizzarlo, riceverlo e pulirlo dalle sorgenti astronomiche di foreground. Ma l’immagine che abbiamo è appunto di questi due tavolini messi in mezzo al deserto, ed è impressionante pensare che si sarebbero collegati con l’inizio dell’universo in questo modo. La cosa incredibile è che il segnale che hanno visto è molto più forte di quello che ci si aspettava. Tant’è vero che altri scienziati hanno subito proposto, quasi in contemporanea, un altro articolo in cui interpretano questa differenza – il fatto che appaia molto più profonda di quanto atteso – come il segno di una nuova fisica».

Una delle antenne Edges, grande quanto un frigorifero, con cui è stato possibile individuare le tracce delle stelle primordiali. Crediti: Csiro Australia

In che senso una nuova fisica?

«Per rendere così profonda la tacca, dicono, ci dev’essere qualcosa che raffredda ulteriormente questo gas, qualcosa che potrebbe essere addirittura la materia oscura interagente: una materia oscura che interagisce con la materia ordinaria. E questo chiaramente sarebbe un’altra scoperta clamorosa, perché di materia oscura interagente, ovvero di particelle che potrebbero avere un livello d’interazione, è vero che se ne parla ma nessuno ne sa niente, nessuno ha una prova. E quindi la cosa che veramente ha del clamoroso è che potrebbero aver visto, con la stessa osservazione, sia le prime stelle sia una cosa fondamentale della natura della materia oscura. C’è infatti chi subito ha detto: questa è un’osservazione non da uno, bensì da due premi Nobel».

A proposito di Nobel: il premio per la fisica di solito va non tanto a chi ha visto ma chi ha previsto, com’è successo nel caso del bosone di Higgs. E voi quella tacca l’avevate prevista già nel 2000…

«Be’, in effetti, dovesse avanzarne uno, di premi… A parte gli scherzi, chiaramente quello che abbiamo scritto in quell’articolo – e il modo in cui lo abbiamo presentato, con quel grafico che faceva vedere la tacca – fu una buona idea. Certo, buona parte della fisica che ci sta dietro era già stata scritta dai miei collaboratori in un lavoro di tre anni prima (Madau, Meiksin e Rees 1997), ma con questo lavoro abbiamo “unito i puntini” per la prima volta».

Oggi lei è impegnato in un altro ambito dell’astrofisica. Nessun rimpianto a rileggere quelle righe di allora?

«Ma no, rimpianti no. Certo piacerebbe poter fare tutto nella vita, ma se dovessi fare l’elenco di tutte le cose che avrei potuto fare e non ho mai fatto, o non ho ancora fatto, non finirei più, come accade anche a tutti i miei colleghi. Questa è di certo una di quelle, ma al tempo stesso, razionalmente, mi rendo conto che poi uno, nella vita, riesce a fare le cose proprio perché prende delle decisioni. Se non si decidesse mai, non riuscirebbe a farne neanche una. Insomma, è andata così, ed è già divertente così: poter partecipare, parlare di questi aspetti con i colleghi… devo dire che lavorare in questo campo dell’astronomia è sempre affascinante».

Già che ci siamo: ora su cosa sta lavorando? Glielo chiedo per tentare di indovinare di cosa si parlerà tra una ventina d’anni, non si sa mai…

«Be’, no, effettivamente una previsione così visionaria era venuta fuori solo in quell’occasione. Gli articoli che ho scritto di recente non hanno nessuno slancio così visionario verso il futuro. Quello sì, aveva questo tratto. E proprio perché c’era questo seme, è ora divertente ritornarci su, scrivere agli autori del nuovo studio, poterne discutere con loro, come ho avuto occasione di fare nei giorni scorsi».

E loro, che le hanno detto?

«Mi hanno chiesto cosa ne penso io, perché il segnale ha una forma diversa da quella che avevo previsto. Quasi quasi, anche se è da tempo che mi occupo d’altro, un paio di giorni glieli dedico volentieri: chissà mai che non mi venga in mente qualcosa».

Per saperne di più:

- Leggi su The Astrophysical Journal l’articolo del 2000 “Radio Signatures of H I at High Redshift: Mapping the End of the Dark Ages”, di Paolo Tozzi, Piero Madau, Avery Meiksin eMartin J. Rees