Una quarantina di elementi, alcuni dei quali assai preziosi, sono stati estratti da una meteorite avvalendosi di microscopici biominers – minatori biologici, un po’ come i sette nani di Biancaneve, ma molto, molto più piccoli. È successo a bordo della Stazione spaziale, dunque in ambiente di microgravità, nel corso di un esperimento lanciato in orbita con la missione SpaceX Crs-21 il 6 dicembre 2020. La roccia sulla quale si sono esercitati – per un periodo di 19 giorni, a una temperatura di 19,5 °C – era un frammento di Northwest Africa (Nwa) 869, una condrite ordinaria. Loro, i biominers, erano funghi e batteri. Funghi della specie Penicillium simplicissimum e batteri della specie Sphingomonas desiccabilis. Ad arruolarli, nell’ambito del progetto BioAsteroid, un team guidato da Charles Cockell della University of Edinburgh (Uk). I risultati sono stati pubblicati il mese scorso su npj Microgravity. Abbiamo raggiunto la prima autrice dell’articolo, la microbiologa spaziale Rosa Santomartino, laurea triennale a Tor Vergata, magistrale e dottorato alla Sapienza, oggi alla Cornell University (Usa).

Rosa Santomartino, professoressa di ingegneria biologica e ambientale alla Cornell University, mentre prepara i campioni per il lancio verso la Stazione spaziale internazionale. Crediti: Cornell University

Partiamo dal “raccolto”: quanti elementi sono riusciti a estrarre, i vostri piccoli minatori? Ce ne sono di preziosi?

«Abbiamo analizzato un totale di 44 elementi, di cui 18 sono risultati biologicamente estratti dal fungo, dal batterio o da entrambi (nel caso del consorzio). Di questi elementi, il più interessante è sicuramente il palladio, un metallo raro e prezioso facente parte dei cosiddetti platinum group elements (Pge, cioè metalli che hanno caratteristiche simili al platino), che è stato estratto dal fungo in egual misura nei controlli terrestri e nei campioni sulla Stazione spaziale internazionale. Questo metallo è molto usato nell’industria, particolarmente per le sue caratteristiche fisico-chimiche, come la resistenza alla corrosione, e potrebbe dunque essere utile in futuri setting spaziali. Altri elementi interessanti estratti dal fungo in condizioni spaziali sono platino, rutenio (altri due Pge) e fosforo. C’è da dire che abbiamo riscontrato un maggior numero di elementi estratti biologicamente nei campioni terrestri rispetto a quelli spaziali, ma abbiamo anche notato che l’effetto della gravità varia molto a seconda dell’elemento in questione. In alcuni casi, non era l’efficacia dell’estrazione biologica a variare, ma quella non-biologica (usata come controllo per verificare che l’estrazione fosse davvero mediata dai microrganismi, e non dalla soluzione acquosa in cui erano immersi). Questo è interessante perché ci dice che, al momento, non è possibile generalizzare sull’effetto che la gravità ha sulla bioestrazione in generale, ma che dovremmo andare a vedere caso per caso».

Qual è lo scopo a lungo termine del vostro progetto?

«Per noi, lo scopo a lungo termine è rendere l’esplorazione spaziale umana il più sostenibile possibile. Riuscire a ottenere una permanenza umana nello spazio, ad esempio sulla Luna o su Marte, nel lungo periodo richiede di disporre di una serie di risorse locali (quello che viene spesso chiamato in situ resource utilization). Portare con noi tutto il necessario per un viaggio di sei mesi o più (il tempo minimo stimato per un futuro viaggio verso Marte) non è una soluzione fattibile, né economicamente né logisticamente. Una delle varie opzioni include il biomining, una tecnologia ampiamente utilizzata sulla Terra, ma di cui non si conosce l’efficacia in ambienti extraterrestri. Esperimenti come il nostro mirano a ampliare le conoscenze su questi aspetti. Un’ulteriore prospettiva a cui spero questa ricerca possa contribuire è capire come meglio utilizzare questa biotecnologia per ambienti terrestri, in maniera da rendere il processo più efficace e sostenibile. Negli ultimi 10-15 anni c’è stato un interesse industriale nel capire se possiamo sfruttare risorse minerarie degli asteroidi a scopo economico, ma questo non era alla base della nostra ricerca. I dati scientifici, inclusi i bassi livelli di estrazione presentati nel nostro lavoro, ci dicono che siamo ancora lontani da questa possibilità, anche dal punto di vista legislativo ed etico».

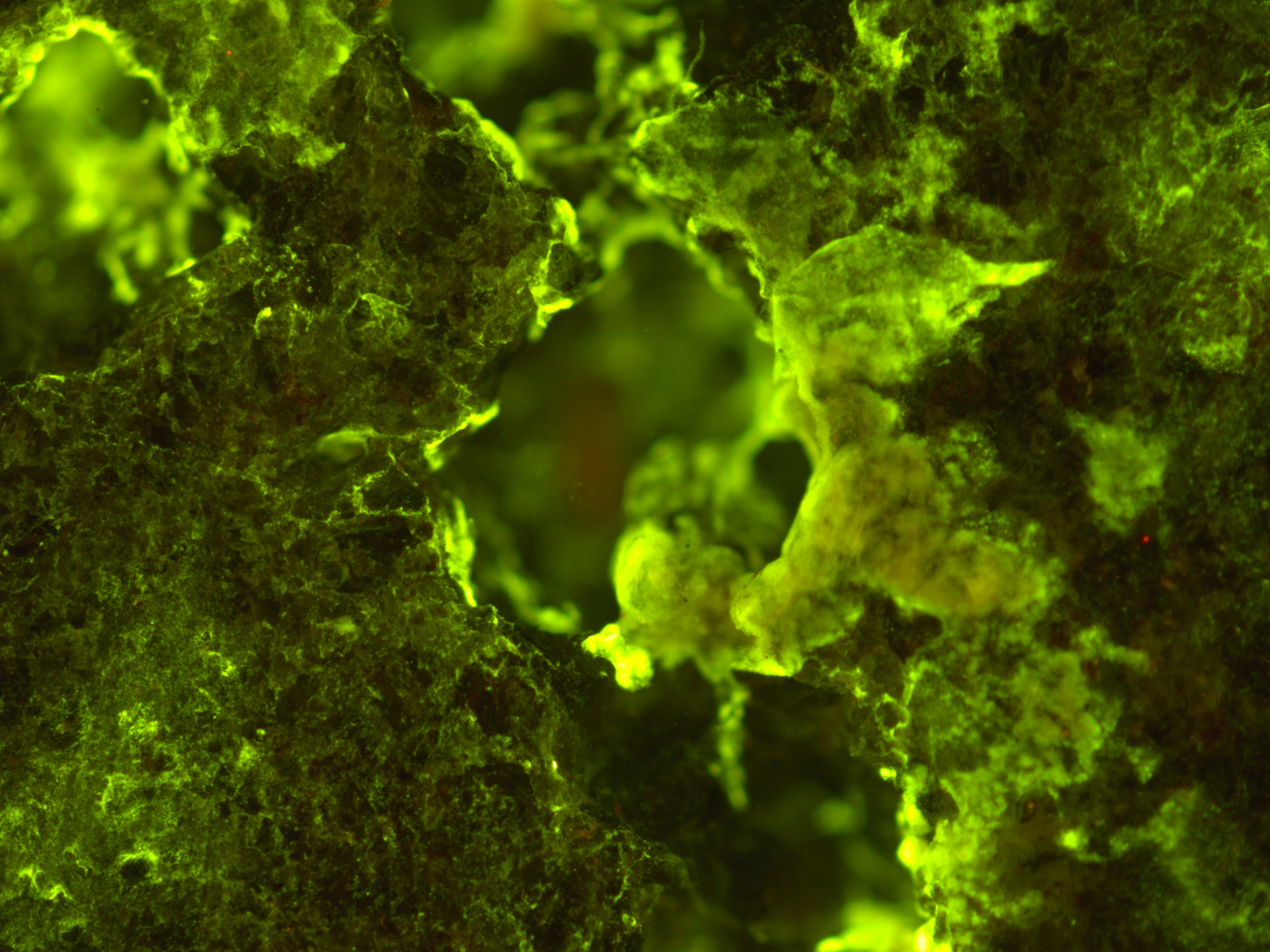

In questa immagine ottenuta con il microscopio nel corso dell’esperimento BioRock, lo Sphingomonas desiccabilis sta crescendo sul basalto. Crediti: Uk Centre for Astrobiology/University of Edinburgh, Rosa Santomartino

Perché proprio queste due specie di microrganismi? Cos’hanno di particolare?

«Per questa ricerca ci siamo avvalsi di un batterio, Sphingomonas desiccabilis, e di un fungo filamentoso (una muffa) chiamato Penicillium simplicissimum. Abbiamo anche provato a metterli insieme (consorzio), per vedere se l’interazione tra i due ponesse qualche beneficio, in quanto in natura diverse specie di microrganismi difficilmente si trovano isolati, e i consorzi microbici sono spesso utilizzati in industria. Questi microorganismi sono stati scelti per la loro accertata capacità di estrarre elementi da alcuni minerali. Il batterio, ad esempio, aveva già dimostrato la sua capacità di estrarre diversi metalli da roccia basaltica in un nostro precedente esperimento spaziale (BioRock), mentre il fungo era noto in letteratura scientifica per essere in grado di estrarre alcuni metalli non solo da rocce, ma anche da scarti elettronici. Oltre a ciò, questi microrganismi sono stati scelti per la loro capacità di resistere alle condizioni necessarie al lancio e alla permanenza sulla Stazione spaziale, come il disseccamento, e per la loro non patogenicità, importante per gli astronauti e per le industrie future».

Quale delle due specie si è rivelata più efficiente?

«Nello spazio, il fungo è risultato decisamente più efficace del batterio. Nel caso del consorzio, molto spesso i risultati erano sovrapponibili a quelli del fungo da solo, il che ci dice che era il fungo a spingere per la bioestrazione spaziale. Addirittura, il batterio ha ridotto l’estrazione del rame nello spazio, rispetto ai controlli non-biologici. Nei campioni terrestri, però, gli elementi estratti da entrambe le specie sono stati molti di più che nello spazio (ad esempio potassio, manganese, ferro, nickel, molibdeno, zirconio), il che indica che la capacità intrinseca di bioestrazione è presente in queste specie, ma che la condizione spaziale potrebbe in qualche modo influenzarla negativamente. Questo è molto interessante e apre le porte a studi futuri per evidenziare i meccanismi coinvolti».

L’astronauta Michael Scott Hopkins mentre esegue un esperimento di microgravità del progetto BioAsteroid sulla Stazione spaziale internazionale. Crediti: Esa/Nasa

È l’unico modo per separare gli elementi di una roccia nello spazio, l’impiego di funghi e microbi, o ce ne sono altri?

«Per il momento non esistono metodi per estrarre elementi dalle rocce nello spazio. Ci sono diverse possibilità, tutte basate sui metodi oggi usati sulla Terra, e includono metodi chimici o meccanici, ma in nessuno di questi casi l’applicazione spaziale è stata dimostrata. Ognuna di queste possibilità ha pro e contro da prendere in considerazione: ad esempio, l’estrazione meccanica necessita di molta energia e di infrastrutture che potrebbero renderla infattibile nello spazio, mentre quella chimica richiede l’utilizzo di soluzioni generalmente molto tossiche e inquinanti. In questo senso, quella biologica è meno restrittiva, ma richiede comunque energia e infrastrutture. Inoltre, va tenuto conto dell’effetto delle condizioni spaziali sui microorganismi utilizzati. Insomma, c’è ancora molto da capire».

Prima accennava al fatto che potrebbero essere impiegati anche qui sulla Terra. In quali ambiti? Penso per esempio all’estrazione del cobalto, con tutte le implicazioni etiche che comporta…

«Sì, assolutamente. Come dicevo, la tecnica del biomining è ampiamente utilizzata sulla Terra, e questo studio si proponeva di testarne l’efficacia, almeno a livello di principio, in condizioni spaziali. Va anche ricordato che si tratta di una tecnica considerata in genere più ecologica rispetto ai metodi di estrazione “tradizionali”, ed è spesso utilizzata come tecnica complementare per ottimizzare l’estrazione da scarti minerari, per esempio. Inoltre, simili meccanismi biologici sono utilizzati non solo per l’estrazione da materie prime, ma anche da scarti elettronici, nonché per decontaminare siti afflitti da inquinamento da metalli pesanti. Questo è un aspetto che mi interessa molto, e che guida la mia ricerca attuale e futura. Spero che possa fornire ulteriori dati per migliorare e rendere il più possibile ecologica, sostenibile ed efficace l’estrazione di risorse nello spazio, certo, ma anche per applicazioni terrestri».

Per saperne di più:

- Leggi su npj Microgravity l’articolo “Microbial biomining from asteroidal material onboard the international space station”, di Rosa Santomartino, Giovanny Rodriguez Blanco, Alfred Gudgeon, Jason H. Hafner, Alessandro Stirpe, Martin Waterfall, Nicola Cayzer, Laetitia Pichevin, Gus Calder, Kyra R. Birkenfeld, Annemiek C. Waajen, Scott McLaughlin, Alessandro Mariani, Michele Balsamo, Gianluca Neri, Lorna J. Eades e Charles S. Cockell