Susanna Rosi, la neuroscienziata alla guida del laboratorio dell’Università di San Francisco che ha compiuto l’esperimento sulla molecola Plx56622

«Sono nata a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, da una umile famiglia di contadini», racconta a Media Inaf Susanna Rosi, neuroscienziata alla guida di un laboratorio di punta della Ucsf, l’università della California a San Francisco. Ci tiene a ricordare le sue origini, e in effetti nessuno meglio di lei sa quanto la memoria sia importante. Dagli studi universitari in farmacologia a Firenze, sotto la supervisione di Giancarlo Pepeu, fino al suo ultimo articolo appena pubblicato su Scientific Reports, il cuore dell’attività di ricerca di Rosi ruota proprio attorno a questo: come salvare la memoria. La nostra memoria personale, quella che ci rende gli individui che siamo. Una risorsa inestimabile messa a repentaglio dalle minacce più svariate, dalle malattie neurodegenerative a certe terapie antitumorali, fino alla radiazione cosmica alla quale sono sottoposti gli astronauti nello spazio profondo.

Ed è proprio cercando un rimedio ai danni inflitti al cervello dai raggi cosmici che Rosi e il suo team hanno verificato l’efficacia di un meccanismo risultato protettivo per le sinapsi: il “reboot” della microglia. Una verifica sperimentale condotta somministrando una molecola – nome in codice Plx5622, un inibitore del recettore Csf1r – per ora solo a un gruppo di topolini, ma con lo sguardo già rivolto alle future missioni spaziali umane. E alle malattie neurologiche che ci affliggono qui sulla Terra.

Professoressa Rosi, come avete fatto? Avete spedito i topini nello spazio profondo?

«No, non ce n’è stato bisogno. Le radiazioni cosmiche possono essere simulate qui sulla Terra, a New York, nello Space Radiation Laboratory del Brookhaven National Laboratory (Bnl), l’unico istituto in cui si possano ricreare raggi cosmici profondi come elio, ossigeno, protoni, titanio e ferro. Dunque abbiamo spedito topolini di 6 mesi (l’equivalente di una persona sui 40 anni) a Bnl, e subito dopo l’esposizione alle radiazioni li abbiamo rimandati qui a Ucsf, dove sono stati subito messi sotto trattamento – con l’inibitore Csfr1 o il controllo, assunti con la dieta – per 15 giorni».

Come avviene l’irradiazione?

«I raggi cosmici vengono ricreati con un raggio laser a 250 MeV/n su topolini svegli, mentre sono dentro una gabbietta. Abbiamo irradiato sei gruppi, mentre per il gruppo di controllo, anch’esso dentro la gabbietta, il laser non è stato azionato. È importante sottolineare che tutti gli esperimenti sono stati condotti da un ricercatore che non conosce il paradigma del trattamento, dunque sempre in cieco».

E cos’avete osservato?

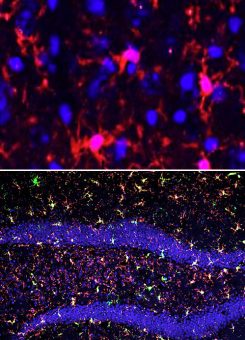

«Durante il trattamento, i topolini sono stati esaminati e non è risultato alcun deficit cognitivo. I topi sono stati quindi rimessi tutti a una dieta normale. Dopo 3 mesi sono stati sottoposti a un test di memoria. E abbiamo scoperto che i topolini esposti alle radiazioni di elio presentavano deficit di memoria, mentre gli animali esposti alle radiazioni di elio in cui la microglia era stata temporaneamente esaurita (depleted) non mostravano alcun deficit. Quando poi abbiamo guardato nel loro cervello abbiamo trovato differenze significative sulla microglia e anche sulle sinapsi».

Quali sono i sintomi più rilevanti emersi dai test?

«I sintomi principali riguardano la perdita di memoria: in particolare, i topi non sono capaci di discriminare oggetti che dovrebbero già conoscere. In un lavoro recente (già in stampa) abbiamo dimostrato che le radiazioni, con l’ossigeno in questo caso, causano anche problemi sociali: un risultato molto rilevante, se si pensa che gli astronauti sono costretti in spazzi ridotti».

In alto: microglia (in rosso) di topo sana. In basso: microglia attivata (in rosso e verde) nell’ippocampo di un topo irradiato (in entrambe le immagini, in blu sono rappresentati nuclei di cellule per riferimento anatomico). Crediti: Rosi Lab / Ucsf

E cosa c’entrano in tutto ciò le cellule di quel “sistema immunitario del cervello” che è la microglia?

«I nostri lavori precedenti avevano dimostrato che, a seguito dell’esposizione a diversi tipi di radiazioni, nel cervello dei topi si può individuare microglia attivata che persiste per mesi. A seguito di quei risultati, abbiamo fatto l’ipotesi che la microglia irradiata fosse la causa dei deficit cognitivi, e abbiamo deciso di provare a resettarla».

Resettarla somministrando il Plx5622, il principio attivo da voi sperimentato. Come agisce? Uccide le cellule esistenti?

«Sì, il farmaco uccide tutte le cellule che esprimono il recettore Csfr1, quindi la microglia nel cervello e i macrofagi nella circolazione. Una volta uccisa la microglia, i precursori che sono nel cervello lo ripopolano in pochissimi giorni, e il cervello torna ad avere una quantità normale di microglia nuova. La nuova microglia non ha più la funzione fagocitica della microglia che era stata irradiata, dunque non danneggia più le cellule circostanti: e così il cervello è salvo».

Dunque il “mal di spazio” è una sorta di malattia autoimmune?

«No, non è così. Conoscendo adesso il ruolo importante che la microglia svolge per la normale funzione neuronale, non è azzardato parlare di malattia neuroinfiammatoria, ma non autoimmunitaria. Mentre i principi possono apparire simili a quelli di una malattia autoimmune (in cui le cellule riconoscono altre cellule del corpo come non-self e le attaccano), in questo caso la microglia, una volta attivata come conseguenza delle radiazioni, non si spenge più e altera il funzionamento neuronale, con conseguenti deficit cognitivi».

Tornando alla terapia: quando deve avvenire il reboot?

«Questo è solo il primo esperimento. Per ora abbiamo osservato che possiamo fare il reboot con successo una settimana dopo l’esposizione, ma non sappiamo se il trattamento possa rivelarsi ancora efficace anche un mese o più dopo l’esposizione. Ci sono lavori sono in corso per determinare la finestra terapeutica più opportuna».

Avete notato qualche effetto indesiderato?

«Come riportato nel paper, sottoponendo a test gli animali durante il trattamento abbiamo visto che l’assenza della microglia non causa alcun danno cognitivo».

Dai topi agli umani: siete ottimisti? Di che tempi parliamo per arrivare ai primi trial?

«Questo farmaco è già in trial clinico, quindi potrà essere usato dagli astronauti al più presto».

Astronauti a parte, chi altri potrebbe trarre vantaggio dalle vostre ricerche?

«Già abbiamo dimostrato, in un lavoro del 2016, che questo tipo di trattamento può prevenire completamente i danni da radioterapia. E uno studio recente ha mostrato come questo trattamento possa essere d’aiuto anche contro il morbo di Alzheimer. Io stessa mi occupo anche di altri tipi di problemi cognitivi, come il trauma cranico e le radiazioni terapeutiche per il trattamento dei tumori, ma devo dire che, per il mio team, il lavoro per la Nasa è sempre il più eccitante».

Ecco, a proposito: com’è arrivata a mettere insieme un team tutto suo, che lavora anche con la Nasa, lì a San Francisco?

«Dopo il dottorato al Dipartimento di farmacologia a Firenze, sono partita per l’Università dell’Arizona, a Tucson, per un postdoc con Carol Barnes e Gary Wenk. Da lì mi sono poi spostata a San Francisco, dove da poco sono stata promossa a professor. Se 15 anni fa mi avessero chiesto cosa avrei fatto della mia vita, non avrei mai immaginato che sarei finita a lavorare in una delle tre università più prestigiose degli Stati Uniti. E non avrei nemmeno potuto immaginare che avrei lavorato con la Nasa. Ora sono estremamente soddisfatta della mia scelta, anche se l’Italia mi manca moltissimo, soprattutto adesso che ho due bambini piccoli, due gemelli di quasi sei anni, Marco e Sofia».

Per saperne di più:

- Leggi su Scientific Reports lo studio “Temporary microglia-depletion after cosmic radiation modifies phagocytic activity and prevents cognitive deficits”, di Karen Krukowski, Xi Feng, Maria Serena Paladini, Austin Chou, Kristen Sacramento, Katherine Grue, Lara-Kirstie Riparip, Tamako Jones, Mary Campbell-Beachler, Gregory Nelson e Susanna Rosi